20181004 室堂 カヤクグリ ミヤマハンノキ 食事

今朝の室堂は曇。

やや視界良。

ライチョウ君予報士としては、むつかしい予測。

1羽の♂のみですぐに見えなくなってしまいました。

昨日の鳥果からです。

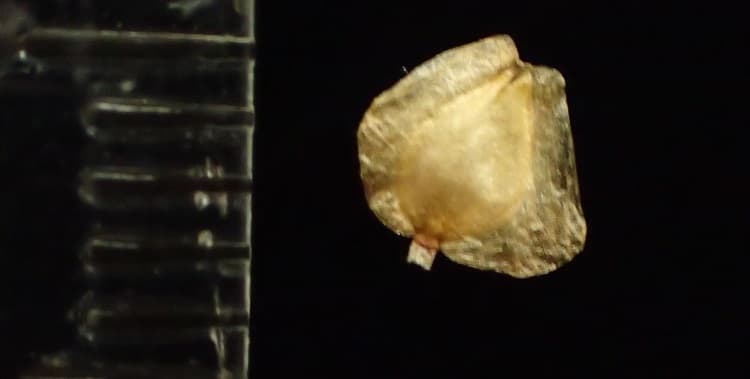

ミヤマハンノキの実が歩道脇に落ちて、カヤクグリ君の朝食でした。

カヤクグり君は室堂MKB48のメンバーでセンターはライチョウ君ですが前列で頑張

っています。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

果実は3~4mmほど。翼がついていて、風で遠くへ運んでもらう設計です。

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

カヤクグリ君のミヤマハンノキの食事初動画です。(^^♪

byハイマツ仙人

↓