オコジョ 投稿者写真特集Ⅳ(H29ほか)

当ブログにてオコジョ特集Ⅰ(9月23日)、特集Ⅱ

(9月26日)、特集Ⅲ(10月19日)と続けてきま

したが、今回は特集Ⅳということで、平成29年度ほ

かにて、お客様から投稿していただいた写真をサル

ベージし整理しましたので、特集再公開させていた

だきます。

できるだけ、撮影年月日を記載しておきましたの

で、オコジョ観察の旅行計画や季節形態の予測など

の参考にしてください。

当センターに寄せられるR7年のオコジョの目撃情

報は、現時点(10/20)で200件となっています。

月別の件数ですと、4月:2件、5月:14件、

6月:1件、7月:55件、8月:81件、9月:40件、

10月:7件となっています。私見ではありますが、

6月に誕生した子オコジョたち(4~5匹)が、活発

に目撃されるようになったのは7月中旬以降であり、

好奇心旺盛な若オコジョたちが広域的に活発に動き

回る7月下旬~8月下旬が、ベストシーズンと感じて

います。この当年生まれの若オコジョたちは、大人

のオコジョたちとは全く異なり、人懐っこく、靴の

上に乗ってくるまで近づいくるので、本当にびっく

りさせられます。

それでは、皆さん、4回のブログ特集で紹介させてい

ただいたようなオコジョたちに会うため、是非とも

来シーズンは(も)、立山室堂にいらっしゃってくだ

さい。お待ちしております。

※立山自然保護センターにお立ち寄りいただければ、

最新のオコジョ目撃情報をご提供しています。また、

目撃情報の報告者には、素敵な『オコジョ目撃記念

ステッカー』をお配りしています。

草むらの岩穴からのぞいていますね。(H28,9,5)

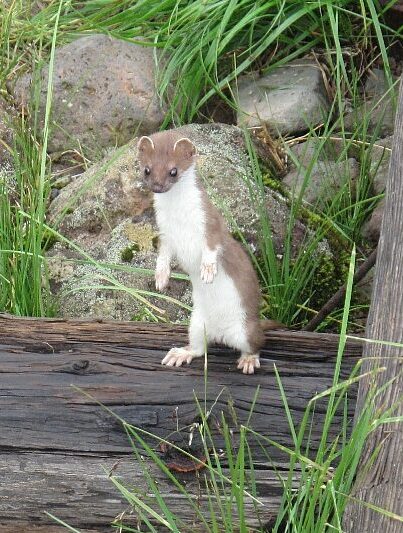

ヒョッコリと出てきた感じがカワイイです。(H29,8,6)

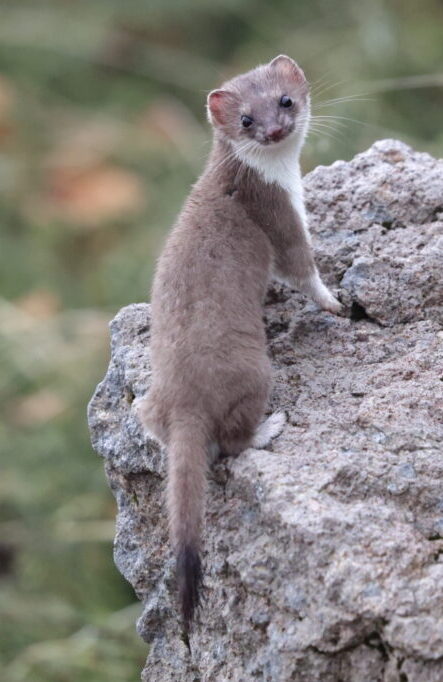

毛並みが美しいオコジョ。首の長さがイタチ科っぽいですね。(H29,8,13)

しっかりと、撮影者を見ています。(R7,9,23) ※最近の追加写真です。

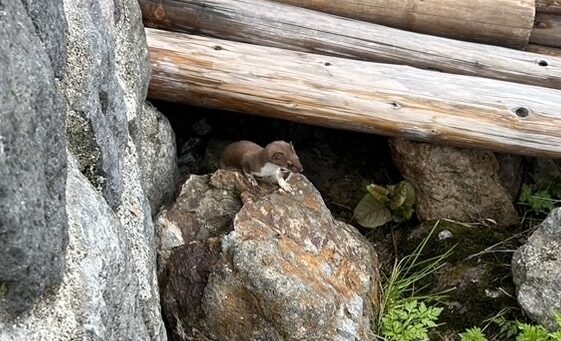

これまた、岩の隙間からヒョッコリ出現!(R7,10,12)※最近の追加写真です。

閉山直前の冬毛バージョン①(H29,11,5)※シッポ先だけ黒いです。

閉山直前の冬毛バージョン②(H29,11,5) ※正面から見るとネズミみたいですネ。

閉山直前の冬毛バージョン①(H29,11,5) 一度は見てみたい、憧れのホワイトオコジョ。

これまでに、いろいろと当センターにご投稿してい

ただきましたお客様に、感謝申し上げます。

立山室堂を訪れる皆様に、オコジョをはじめとした

自然の素晴らしさをお伝えさせていただき何よりで

した。本当に、ありがとうございました。